КНИГА Никитина Б.П. ИНТЕЛЛЕКТ ЧЕЛОВЕКА., М., ЛЕНАРД, 2023

КНИГА Никитина Б.П. ИНТЕЛЛЕКТ ЧЕЛОВЕКА., М., ЛЕНАРД, 2023

Здесь кратная аннотация, постановка проблемы и сведения об авторе

Аннотация

Аннотация на книгу: Никитин Б.П. ИНТЕЛЛЕКТ ЧЕЛОВЕКА: культурно-исторический поход. М. ЛЕНАРД, 2023

Предлагаемый культурно-исторический подход к интеллекту человека, основан на выявленной взаимосвязи двух разных форм (двух разных измерений) качественного развития интеллекта. Во-первых, это поэтапное качественное развитие мышления ребенка в онтогенезе. Во-вторых, это развитие качества мышления взрослых в поэтапном филогенезе их мыслящего общества, скачками переходящего (через очередную культурную революцию) из одной своей типовой формы, в другую форму, качественно более развитую. Именно так, общество наших предков прошло от стада мартышек, через общества питекантропов, до современного общества эпохи Интернета.

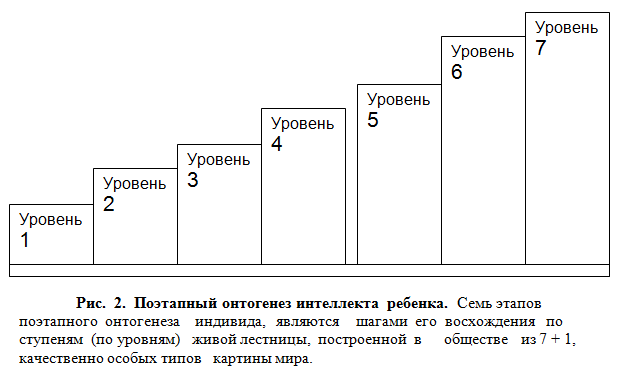

Связь этих двух направлений качественного развития мышления индивида, основывается на том, что в поэтапном филогенезе общества, “Оно” сформировало внутри себя живую “лестницу” из семи ступенек. Её ступенями являются качественно особые картины мира общества, в котором “Оно” живет. По ступеням этой “лестницы”, к ее вершине, и восходит развиваемый ребенок.

Для работы с объектом нашего исследования (органической системой), был использован метод “Восхождения от абстрактного к конкретному”. Была выращена абстрактная модель мыслящего общества, способного к качественному развитию в своем поэтапном филогенезе (т.н. абстрактная “клеточка”).

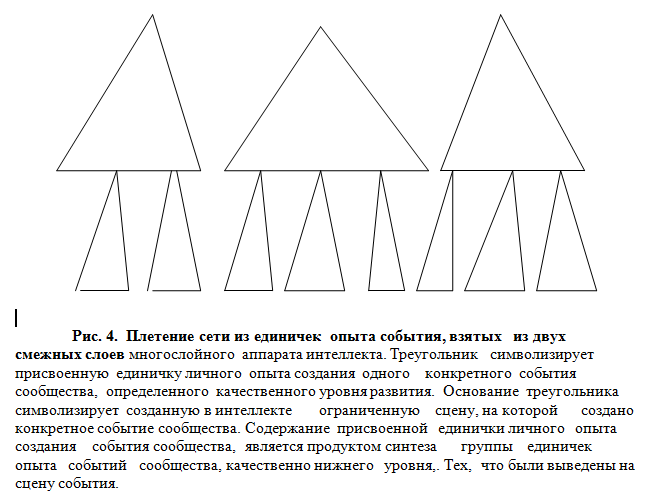

Сформированный обществом аппарат интеллекта человека, увиделся как сумма всего присвоенного личного опыта создания событий общения с людьми. Как многослойная сеть, сплетенная из всех присвоенных единичек личного опыта создания событий общения. Плюс присвоенные единички личного опыта создания событий традиционного использования вещей, и символов общества.

Сформированный обществом аппарат интеллекта человека, увиделся как объект исследования новой гуманитарной науки о мыслящем человеке. При этом, новая наука об интеллекте человека, оказывается одном ряду с другими гуманитарными науками о мыслящем человеке: онтолингвистика (речь ребенка 2-3 лет), лингвистика текста, классическая логика и другие науки. Как их общий методологический базис.

Предлагаются ответы на вопросы: что такое аппарат интеллекта человека, как он устроен, как он работает, как он формируется обществом в онтогенезе индивида. В итоге увиделось, как можно сформировать человекоподобный интеллект в антропоморфном теле робота-ребенка.

Об авторе

Никитин Борис Петрович. Родился в 1949 г. По первому диплому 1968 г. ─ техник-математик программист. В 1977 г. окончил факультет психологии МГУ. В 1974-1986 гг. сотрудник Института психологии АН СССР. Сфера научных интересов − интеллект человека. Пытаюсь понять, как выглядит сформированный обществом аппарат интеллекта человека, из каких присвоенных форм культуры он построен, и как он функционирует в мыслящем теле человека.

Для этого был определен междисциплинарный объект исследования. Им являются две органических системы, живущих одна внутри другой, активно создающих друг друга. И, главное, отражающих общее устройство друг друга. Первой органической системой, является организм живой культуры. Это каждый типовой надъиндивидуальный субъект: семья ребенка, этнос, государство. Ряд из таких типовых надындивидуальных субъектов, сформировался в поэтапном филогенезе развивающегося общества наших предков. Второй органической системой является сформированный обществом аппарат интеллекта индивида. Он поэтапно формируется каждым качественно особым обществом, в онтогенезе своего ребенка.

Работа с таким объектом исследования, открыла возможность увидеть, как выглядит сформированный в онтогенезе аппарат интеллекта человека. И как именно он функционирует в мыслящем теле человека.

Почта: yunilo@yandex.ru

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ПОРТРЕТА АППАРАТА ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕЛОВЕКА

Интеллект человека остро нуждается в автопортрете. Человеческим интеллектом занимаются более сотни принципиально разных наук, и гуманитарных, и естественных. Все они говорят о мыслящем человеке на своих качественно разных научных языках. Эта ситуация является новым вариантом библейской истории о строительстве Вавилонской башни, так и оставшейся недостроенной. Ни одна из имеющихся наук о нашем интеллекте, не имеет права считаться самой главной. Даже, если она обрела манию величия, например, на основании использования самого современного оборудования, вроде компьютерного томографа. Чтобы выйти из безнадежного тупика, по отношению к интеллекту человека, надо занять принципиально новую научную позицию, которой нет в ни одной из частных наук о нем.

Как по этому поводу пишет Т.В. Черниговская: сейчас все “мы попали в цивилизационный слом, в ситуацию, когда разруха в головах настолько перекрыла все остальные проблемы, что является едва ли не самым главным фактором, определяющим наше существование” [Черниговская 2013, с.16]. При этом, комплекс наук, давно работающих в сфере изучения нашего интеллекта, оставаясь на своих прежних научных позициях, принципиально не готов дать ответ на этот запрос, ибо они в методологическом тупике: разруха гнездится в головах специалистов, в их философских позициях. Разруха в вопросе о природе человеческого в человеке. Т.В. Черниговская обозначает общую проблему группы наук об интеллекте следующим образом. “Бесконечные споры о научении и генетических механизмах формирования языковой способности человека, показывают, чуть ли не цеховые приоритеты: биологи и психологи в основном склоняются к превалирующей роли среды, а лингвисты – чем более формальные, тем в большей мере, ? к специфическим наследственным механизмам”

[Черниговская 2013, с.30]. “Проблема соотношения сознания, языка и иных когнитивных процессов, и их материального субстрата, остается, по прежнему, одной из предельных” [Черниговская 2013, с.20].

Хотя интеллект человека не сводится к присвоенному языку, к языковой способности, с диагнозом мы согласны. Разруха в головах специалистов. Она начинается с философского мнения каждой науки о том, чем является мыслящий человек и откуда у него берется его человеческий интеллект. Разнородных наук на тему мышления и речи человека сейчас много, мнение у каждой из них свое, а у нас рабочее мнение должно быть одно. В кризисные времена подобное абстрактное, философское мнение об интеллекте человека, мы не можем прямо взять у кого-либо из уважаемых авторов. Рабочее определение объекта нашего исследования придется строить самостоятельно.

Подтверждением предлагаемой новой позиции, должны будут стать не результаты споров с философами, а сам получившийся у нас автопортрет аппарата интеллекта человека. На что он окажется пригоден, и какие перспективы он откроет всем разнородным специалистам по мыслящему человеку. Именно по этим общим характеристикам получившегося автопортрета интеллекта человека, и надо судить о нем.

По мнению Т.В. Черниговской, вектор движения в этом направлении может выглядеть следующим образом. Чтобы преодолеть разруху в головах узких специалистов, надо создать новый подход для синтеза группы частных наук о человеке. “Вероятно, следует возлагать надежды, не на еще большее усложнение разрешающей способности техники, а на методологический и даже философский прорыв, который должен привести к возникновению новой мультидисциплинарной научной парадигмы” [Черниговская 2013, с.323].

Предлагаемый проект является культурно-историческим походом к формируемому обществом интеллекту своего человека. Как известно, мышление, интеллект человека качественно развивается в двух измерениях культуры, в двух внешне разных направлениях развития живой культуры мышления. Во-первых, мышление развивается в онтогенезе ребенка. Это период от выноса новорожденного из роддома, до выпуска студента из университета. Во-вторых, мышление индивида развивается в филогенезе общества наших предков. Это долгий период явного развития мыслящего общества. От примитивного, архаичного общества (вроде стада мартышек, в своем общении использующих традиционные слова), через мышление человеческого общества эпохи Аристотеля, через общество эпохи И. Ньютона, и А. Эйнштейна, до качества мышления современного общества, в котором типовыми мыслителями являются блогеры и геймеры.

Оба направления развития мышления индивида (в онтогенезе и в филогенезе), выглядят разными лишь потому, что, мы пока не видим, не понимаем, культурной природы формы, их связи. Сущностная задача культурно-исторического подхода к формируемому интеллекту человека, заключается в том, чтобы попробовать связать эти две явно разных формы качественного развития мышления. А потом исследовать получившийся у нас оригинальный объект. Итого, предстоит исследовать связи качественного развития мыслящего общества наших предков в его филогенезе, и качественного развития мышления нашего ребенка в его онтогенезе. Оригинальное решение этой задачи и предлагается в книге.

Прежде чем обозначить принципы определения объекта нашего исследования, обозначим две философских позиции на тему мыслящего общества и его мыслящего человека. Обе были сформулированы в XX веке, но выращены они из философии Г.В.Ф. Гегеля. Это позиция Московского Методологического кружка, и это позиция культуролога Ю.М. Лотмана.

Московский Методологический кружок. В середине XX века, впервые за века, вновь была поставлена и долго публично обсуждалась фундаментальная философская проблема: что есть мыслящий человек? Вокруг публичного обсуждения этой проблемы и группы её решателей (молодых философов и студентов МГУ) вырос Московский Методологический кружок (ММК). У его основания были молодые выпускники МГУ философы А.А. Зиновьев, Э.В. Ильенков, М.К. Мамардашвили. Затем, лидерство в ММК перешло к наиболее темпераментному и экспрессивному: Г.П. Щедровицкому.

Позже, в лекции по истории ММК, он говорил, “Сама программа совместной работы была унаследована от гегелево-марксовой традиции ... Зиновьев тогда занимался анализом логики "Капитала", и результаты его работы служили своего рода образцом” [Щедровицкий 1995, с.XI]. “Основная проблема встала тогда, ? в 40-е годы. И звучит она очень абстрактно, я бы даже сказал "схоластически" (я не боюсь этого слова): это проблема: так, где же существует человек? Является ли он автономной целостностью, или он только частица внутри массы, движущая по законам этой массы?” [Щедровицкий 2004, с.30]

В ММК группа молодежи взглянула на проблему мыслящего человека в обществе сквозь теоретические объективы сразу трех концепций человека. Автором первой был Философ Г.В.Ф. Гегель. Автором второй - философ младогегельянец и автор “Капитала” К. Маркс. Третьим был культуролог и психолог Л.С. Выготский, основатель т.н. культурно-исторического подхода к психологии. Встретились три разных, но принципиально родственных взгляда на проблему мышления человека и проблему жизни его общества: организма родной живой культуры.

За более чем четверть века работы, группа ММК глубоко залезла в общие проблемы жизни общества, его деятельности, его развития и самопознания. Для нас особый интерес представляет ранний, исходный период “бури и натиска”, период мозгового штурма проблемы мышления всей группой. Это период, когда молодые философы смотрели на жизнь общества широко раскрытыми глазами. Знакомство с продукцией ММК проходило по работам разных авторов и разных лет. Это выглядело как игра в методологию на широкой поляне культурно-исторического подхода к проблеме мышления человека. Как “Методологическая Касталия”, как игра вокруг философского наследия Г.В.Ф. Гегеля и К. Маркса.

Коллективному автору по имени ММК две благодарности. Во-первых, благодарность за максимально широкое обсуждение культурно-исторической проблемы, культурно-исторического взгляда на развиваемое обществом мышление своего человека. Во-вторых, благодарность за общее знакомство с методом “Восхождения от абстрактного к конкретному”. Это метод, позволяющий теоретически работать с качественно развивающейся органической системой: с высокоразвитым развитым человеческим обществом.

Ведь качественное развитие общества, в его филогенезе можно рассматривать с самых разных сторон. В том числе и с точки зрения качественного развития культурных средств мышления (язык народа, классическая логика, математика), которыми это общество активно одаривает интеллект очередного своего индивида.

Когда потребовалось, этот метод “Восхождения” был применен. Тогда была выращена первая абстрактная “клеточка” – абстрактная модель нашей органической системы, надындивидуального мыслящего субъекта, способного качественно саморазвиваться в своем поэтапном филогенезе. Вооружившись созданной абстрактной “клеточкой”, нам тогда в первый раз, удалось взойти по семи качественно особым этапам филогенетического развития мыслящего общества наших предков [Никитин 2012].

Принципиальную позицию ММК по отношению к человеку четко сформулировал один из основателей кружка Э.В. Ильенков. “Отдельный индивид лишь постольку является человеком, в точном и строгом смысле слова, поскольку он реализует ? и именно своей индивидуальностью ? ту или иную совокупность исторически развившихся способностей (специфически человеческих способов жизнедеятельности), тот или иной фрагмент, до и независимо, от него развившейся культуры, усваиваемой им в процессе воспитания (становления человеком). С такой точки зрения, человеческую личность можно по праву рассматривать как единичное воплощение культуры, т.е. всеобщего в человеке” [Ильенков 1984, с.279].

Лотман Ю.М. - филолог и культуролог. Как фактический представитель культурно-исторического подхода, он сделал яркий шаг в развитии теории человеческого мышления. Он характеризовал интеллект мыслящего человека как сумму нескольких лично присвоенных качественно разных картин реального мира общества. Это разные и качественно особые картины того мира, в котором живет и общество определенного типа, и каждый его человек. От картины простенького мира детских сказок, и картины мира на основе традиционных мифов архаичного народа, до абстрактной картины мира, которую нам предлагают школьная математика Евклида и механика Ньютона. Все подобные и явно разные картины мира общества, в интеллект очередного своего индивида вкладывает их реальный живой владелец: родное общество человека.

Ю.М. Лотман утверждал, что живая культура – это коллективная личность (т.е. это надындивид) с общей памятью. Для нас общая память каждого конкретного надындивида), каждого конкретного общества, метафорически выглядит как “идеальное “облако”, незримо живущее вокруг каждого конкретного сообщества любого типа.

Поэтому, фундаментальное понятие “идеального”, здесь будет отождествлено с живой культурой каждого конкретного общества. Как форма живой культуры каждого конкретного общества, все их общее идеальное является личной собственностью ограниченной группы живых людей. Метафорически, всю идеальную образующую живой культуры каждого конкретного общества, можно представить как “идеальное облако” общей памяти небольшой группы живых людей.

Например, как “идеальное облако” общей памяти, живущее вокруг конкретного малого народа, который и является выделенным конкретным организмом живой культуры. Отдельный малый народ (например, племя папуасов Новой Гвинеи) является конкретным надындивидом, - той самой маленькой “лабораторной мышкой” (несколько тысяч человек), которая наглядно демонстрирует нам и культурную природу, и бытие своего “идеального облака” общей памяти отдельной группы живых людей.

Ю.М. Лотман утверждает, что вне индивида веками существуют не только родной живой язык его народа, и живые, т.е. регулярно исполняемые людьми традиционные тексты на языке народа. Многими веками в каждом народе живут (регулярно исполняются, т.е. оживляются) древние мифы народа, его сказки, народные песни. А ведь это не только тексты. В каждом конкретном обществе, в них живет еще нечто живое: смыслы. Каждая актуализация традиционного текста, является его оживлением для слушателя сказки, для исполнителя и слушателя народной песни, для читателя книги. Знакомство читателя с героем романа, рассказа является встречей человека со смыслами, которые в портрет своего героя внес автор произведения: М. Сервантес, А.П. Чехов. Или смыслы в текст внесли безымянные авторы шумерского эпоса о Гильгамеше, авторы Библии.

Поэтому Ю.М. Лотману потребовалась новая наука, изучающая жизнь традиционных текстов в рамках собственной жизни их общества. В мире живой традиционной культуры конкретного общества, встречающего своего очередного новичка, задолго до его рождения, существует не только язык его народа и тексты на этом языке. Вокруг человека издавна существуют и смыслы всего того, что создает (что выращивает) человеческую душу взрослого человека в видовом теле очередного новорожденного. Социальный мир конкретного общества, встречающий каждого своего новорожденного, является живым миром текстов и смыслов, ? “семиосферой”, как его назвал Ю.М. Лотман [2015].

Общую позицию Ю.М. Лотмана о создаваемом каждым обществом своем мыслящем человеке, можно обозначить следующим образом. “Мы и часть, и подобие огромного интеллектуального механизма. Мы познаем (т.е. лично присваиваем себе) различные механизмы интеллектуальной жизни человечества. Мы находимся внутри нее, но и вся она (присвоенная нами), ? находится внутри нас. Являясь одновременно и “матрешкой” и участником бесчисленного числа диалогов, и подобием всего, и “другим” для других и для самого себя, мы – планета в интеллектуальной галактике и образ её универсума” [Лотман 2015, с.411]. “Мыслящий мир” общества, встречающий очередного новорожденного, и всю жизнь окружающий своего человека, активно создающий себе его человеческую душу, является мыслящим миром живой культуры. Будучи присвоенным очередным индивидом, этот окружающий его мыслящий мир живой культуры родного общества, становится внутренним миром развившегося взрослого человека.

Ю.М. Лотман писал: Социальная по происхождению картина мира родного общества, лично присвоенная очередным индивидом, “качественно разнородна, она как бы “многослойна: она включает в себя и мифологический универсум, и научное моделирование, и бытовой здравый смысл. При этом, у обычного развитого человека, эти (и ряд других) пласты присвоенного социального опыта, образуют гетерогенную смесь, которая функционирует как нечто единое. В сознании современного человека, смешиваются ньютоновские, эйнштейновские (или даже постэйнштейновские) представления, с глубоко мифологическими образами и назойливыми привычками видеть окружающий мир в его бытовых очертаниях. На этот субстрат накладываются образы, создаваемые искусством или более углубленными научными представлениями, … В результате создается сложный, находящийся в постоянном движении семиотический механизм” [Лотман 2015, с.315].

Конечно, все это лишь самые общие тезисы. Однако, они оказались способны указать направление работы, ведущей нас к пониманию собственной жизни, формируемого обществом интеллекта своего человека. Примем тезис Ю.М. Лотмана, что формируемый обществом интеллект своего человека, является неким отпечатком в человеческом теле всей качественно разнородной живой культуры человечества. Что личность (человеческая душа) и интеллект очередного новичка, являются лишь несовершенным отпечатком этого, как бы “божественного” (= “социального” по своей природе), идеала, (идеального эталона) человеческой души мыслящего человека эпохи. Только тут, мы вплотную подходим к возможности формулировки своего понимания проблемы интеллекта человека.

Объект исследования. Работа начинается с определения объекта исследования: с выделения организма живой культуры, способного к качественному саморазвитию в поэтапном филогенезе общества. При этом, одной из образующих каждого конкретного организма живой культуры, является интересующий нас, формируемый обществом, интеллект его человека.

В основание определения объекта исследования, должно быть заложено две аксиомы. По сути, обе они являются гипотезами. А наша работа с ними с выделенным объектом, по сути, является экспериментом, т.е. единственным способом проверки пригодности такого варианта определения объекта своего исследования. Результатом проверки будет ответ на вопрос: каким именно увидится интеллект человека, если в основу определения объекта исследования, мы примем обе гипотезы.

Во-первых, аксиоматически должно утверждаться, какая именно качественно простейшая форма общества, (форма некого надындивида) является исходной в раннем филогенезе человеческого общества. От какой именно формы живой культуры, стартовало развитие нашего общества в филогенезе. В качестве аксиомы принята гипотеза, что исходной формой живой культуры человечества является сообщество диада. Это общающаяся пара из одного грудного младенца и его личной кормящей матери. Это сообщество есть у всех млекопитающих. Все мы прошли через него, получив тогда некую порцию святой материнской любви. Подчеркнем, что, согласно этой аксиоме, базисом живой культуры современного человеческого общества, являются не каменный топор или паровоз, а святая материнская любовь к своему младенцу.

Во-вторых, определение объекта исследования должно основываться на аксиоматическом утверждении о существовании некой взаимосвязи двух внешне разных форм качественного развития мышления индивида. Аксиоматически должно утверждаться соответствие ряда выделенных этапов качественного развития мышления ребенка, в его онтогенезе, и ряда неких этапов качественного развития, качественно новых форм мыслящего общества (надындивида) в его поэтапном филогенезе.

При этом, с позиции культурно-исторического подхода, сущностной задачей исследования выделенного объекта, будет являться поиск понимания культурной природы этой взаимосвязи. Но, чтобы начать исследовать культурную природу взаимосвязи, и качественному развитию мышления современного ребенка, и качественному развитию формы мыслящего общества, нужно придать конкретные формы. В этом и заключается определение объекта исследования.

Вторая аксиома неявно предполагает, что определение объекта исследования, должно производиться в два шага. Сначала, по некому общему основанию, в онтогенезе современного ребенка, выделяется ряд из качественно особых этапных форм развития его мышления. Каждый выделенный этап развития мышления ребенка характеризуется неким абстрактным качеством. Затем, для каждого из ряда уже выделенных качественно особых этапов онтогенеза мышления современного ребенка, во всей истории развития человечества, находится тот известный тип общества, т.е. тот типовой надындивид, живая культура которого, в свое время, стала первым живым носителем этого определенного качества мышления современного ребенка.

Таким образом, весь филогенез качественно развивающихся форм мыслящего общества наших предков, расчленится на ряд качественно особых этапов своего развития. Тогда каждый выделенный этап качественного развития надындивида, будет выглядеть как определенная типовая форма развившегося общества. Например, как семья, племя, государство. При этом, каждый выделенный тип мыслящего общества (тип надындивида), будет характеризоваться качеством мышления его индивидов.

Именно, установка соответствия выделенного ряда качественных этапов развития мышления современного ребенка в онтогенезе, и выделенного ряда качественных этапов развития формы мыслящего общества наших предков, в его филогенезе, станет окончательной формулировкой второй аксиомы. Только тогда полностью определится (выделится) объект нашего исследования. Он увидится как ряд из качественно особых этапных форм развития мыслящего надындивида, проживая через них тот, в своем филогенезе, поэтапно взошел в нашу современность. Иначе говоря, увидится, как за период поэтапного филогенеза, развивающийся объект нашего исследования сформировал в себе свою современную общую структуру, которая и воплощается в формируемом интеллекте индивида.

Первый шаг определения объекта исследования. Для начала выделим все качественно особые этапы развития качества мышления современного ребенка. Само качество “быть ребенком” является социальным статусом развиваемого индивида. Ребенком любого возраста является тот, кто ещё не является взрослым для родного общества. Иначе говоря, ребенок это временный “недовзрослый” для своего родного общества.

Будем считать ребенком современного человеческого индивида в интервале развития его мышления от новорожденности до студента, успешно закончившего обучение в университете. (В другие исторические эпохи, детство ребенка, конечно, завершалось иначе.) Ребенок в обществе перестает быть таковым, когда он будет социально развит настолько, что начинает реально и успешно работать на свое общество: когда он начинает регулярно создавать общественно полезный продукт любого типа.

Вторичным здесь является понятие “акт мышления ребенка”. Актом мышления ребенка будем считать акт его участия в типовом событии живого общения (лицом к лицу), со взрослым человеком. Оценке подлежит качество типовых события общения этой пары. Должно быть определено, в чем заключается качественная новизна проблемы, преодолеваемой одним типовым событием общения этой пары.

Выделение в онтогенезе всего ряда качественно особых типовых этапов, через которые проходит развитие мышления ребенка, общающегося со своим взрослым, должно осуществляться по общему основанию, по общему принципу. Качественно особые типовые этапы развития качества мышления ребенка в онтогенезе, будут выделены через определение нового качества проблемы общения пары, решение которой демонстрирует ребенок.

Достижение нового качества развития мышления ребенка в онтогенезе (начало качественно нового этапа развития) нам продемонстрирует качественная новизна проблемной ситуации общения, которая преодолевается. Анализ качества развития мышления ребенка в онтогенезе, выявил семь качественно особых этапов. Характеристики каждого из этих этапов развития качества мышления ребенка, в онтогенезе, здесь даны максимально кратко, чтобы лишь обозначить их. Полноценный портрет будет дан в соответствующих главах книги.

Онтогенез, этап 1. Это период младенчества, этап развития мышления ребенка от момента рождения, до самого начала второго года (в 15 мес.), когда развившийся ребенок впервые начинает ходить самостоятельно. Год развития сенсомоторного мышления ребенка, активно общающегося с матерью, уходит на приобретение личного опыта создания типовых событий общения с матерью. Общение пары строится ребенком на основе общих движений всего своего тела и взора, относительно одной близко видимой внешней опорной “точки”. Сначала внешней опорой для активного тела ребенка служит навязчиво предъявляемое близко видимое лицо матери, а затем и вся её видимая фигура.

Онтогенез, этап 2. Он начинается в 15 мес. у ходячего ребенка, самостоятельно, пешком ушедшего из своей диады. То есть, этап 2 начинается сразу вслед за этапом 1. Оригинальна форма живой культуры событий общения пары, которую ребенок выделяет в природе и присваивает. В общении с людьми, присваиваются видимые ребенку со стороны события движения двух видимых объектов относительно друг друга и относительно тела самого ребенка, внимательно смотрящего на них. Обычно это видимые активные взрослые, постоянно ухаживающие за своим ребенком, это видимые люди регулярно помогающие ему. Группой общения, т.е. активным развивателем мышления ходячего малыша в видимом мире его сообщества, является родная семья. Возрастной интервал этапа развития мышления ребенка от начала самостоятельного хождения в 15 мес. до т.н. кризиса 3 лет.

Наивысшее качество развития мышления ребенка, заключается в том, что видимая ребенку активность видимой фигуры другого человека (видимого агента) относительно другого видимого объекта (видимой жертвы), или относительно видимого места, может моделироваться одним произносимым протопредложением, построенным из двух слов. Это качество развития мышления ребенка достигается к возрасту около 18 мес. Далее, до 3 лет, ребенок строит свою речь, обращенную к другому человеку, в форме отдельных протопредложений из двух слов. Ими, ребенок моделирует видимые ему события: какой видимый деятель находится рядом, и что видимого тот сейчас делает относительно чего-либо видимого (относительно своей видимой жертвы). Речь здесь нужна ребенку, чтобы поддержать или создать свое живое эмоциональное общение со взрослым, находящимся рядом. Для этого устная речь ребенка, моделирует то актуальное видимое событие, в котором, в видимом мире соотносятся два видимых объекта (активный и пассивный).

Устная речь создается ребенком ради самого процесса речевого и эмоционального общения со своим взрослым. Любящий взрослый радуется всему тому речевому (слова, предложения), что он слышит от своего ребенка. Обычно любящий взрослый как-то эмоционально ярко реагирует на первую речь своего малого ребенка. Это и нужно самому говорящему ребенку.

Онтогенез, этап 3 длится от 3 до 4 лет. Конец прошлого этапа 2 манифестирует т.н. кризис 3 лет, когда у развитого ребенка появляется любимое высказывание “Я сам!” (сделаю это!) Ребенок в возрасте около 3 лет может говорить простыми предложениями из трех слов, где используются некоторые предлоги и падежи языка семьи.

Онтогенез, этап 4. Происходит в возрасте ребенка 4 - 7 лет. В речи ребенка появляется сложное предложение, где в причинную связь поставлены два разных видимых события, каждое из которых моделируется одним простым предложением. Два простых предложения, поставленные в причинную связь, друг к другу, являются одним сложным предложением (это новое качество речи ребенка). На этом этапе развития интеллекта, все явно новое, видимое ребенку, должно иметь свою причину. Ребенок становится активным почемучкой: Почему это происходит? Почему оно так выглядит?

Онтогенез, этап 5. Этап развития заключается в самом начале правильной работы современного ребенка с присвоенными абстрактными понятиями сообщества. В возрасте 7 - 11 лет, ведущим развивателем мышления ребенка, становится начальная школа, т.е. детское сообщество школьного класса ровесников, функционирующего как таковой, в событиях общения детей со взрослым преподавателем. Этап 5 продолжается весь период начального школьного обучения.

Качественно новым присвоенным культурным средством для развития мышления ребенка, становятся самостоятельное письмо и чтение книги. В общении с книгой, принципиально новым партнером по общению становится автор книги, которую ребенок читает самостоятельно. В общей школе ребенок этого этапа присваивает основы арифметики и геометрии. Присваиваются и отдельные абстрактные понятия из научной и социальной картины мира сообщества: география, биология, история.

Онтогенез, этап 6 длится с 12 по 18 лет. Этап начинается после завершения развития мышления ребенка в начальной школе. Этап заключается в начале профессионального обучения молодого человека для будущей социальной роли работника на производстве. К этому же этапу развития мышления ребенка, относится его обучение в университете. Когда у студента, из присвоенных абстрактных понятий, формируется научная картина мира, и картина жизни родного общества, необходимая ему для будущей квалифицированной работы специалистом: врачом, инженером, юристом.

Онтогенез, этап 7. Осуществляется в современном обществе. Развитие мышления новичков здесь может происходить в двух направлениях. Во-первых, здесь готовятся квалифицированные специалисты, нужные либо для работы на производстве, либо для обслуживания собственной жизни общества. Во-вторых, готовятся компьютеризированные люди всех возрастов, от дошкольников до пенсионеров. Готовятся квалифицированные пользователи современной бытовой техники и Интернета.

Второй шаг определения объекта исследования. Мы исходим из гипотезы, поданной в форме аксиомы, о существовании какой-то взаимосвязи ряда выявленных этапов развития качества мышления современного ребенка в онтогенезе, и некого ряда качественных этапов развития качества мыслящего общества наших предков в филогенезе. Для возможности выявления культурной природы связи этих двух измерений развития культуры, двух принципиально разных форм развития мышления индивида в мыслящем обществе, сделаем второй шаг.

Для этого, все семь выявленных качественных этапов поэтапного онтогенеза мышления современного ребенка, следует “опрокинуть” в качественно иное измерение развития живой культуры, в известный исторический процесс поэтапного филогенеза общества наших предков. Человечество выросло из архаичных типовых сообществ животного мира, из тех простейших сообществ, что есть у прочих млекопитающих. Начав оттуда, мы должны выявить семь качественно особых этапов филогенеза типа общества (типа надындивида), поэтапно восходя через которые, развивающееся человечество, шаг за шагом, взошло в нашу современность. Исходно очевидны лишь два этапа филогенеза нашего общества (надындивида). Это первый этап, выделенный согласно аксиоме (это исходное сообщество диада, имеющееся у всех млекопитающих), и это последний, седьмой этап, то современное человеческое общество, в котором мы живем сейчас.

Характеристики семи качественных этапов поэтапного филогенеза особых типов общества наших предков, здесь будут даны максимально кратко, чтобы лишь обозначить их. Полноценный портрет будет дан в соответствующих главах книги.

При “опрокидывании” выявленных этапов онтогенеза качества мышления ребенка, в поэтапный филогенез качественно развивающегося человеческого общества, обнаружится значимая закономерность поэтапного развития типа сообщества. При появлении сообщества качественно следующего типа, т.е. качественно более развитого интеллектуально, его более архаичное “сообщество родитель” (живая субкультура сообщества “родителя”), особым образом, остается жить внутри своего качественно более развитого потомка. Но там, субкультура “сообщества родителя” живет во внешне иной форме, которую мы будем называть “детским сообществом”, или “внутренним сообществом”. Внутренним, по отношению к другому, качественно более развитому сообществу - своему потомку, который теперь служит ему дополнительной внешней живой оболочкой: и живым защитником, и кормильцем. Функция каждого детского сообщества – быть надындивидуальным субъектом, быть активным развивателем мышления каждого своего ребенка до определенного высокого качества.

В поэтапно сформированной структуре развитого общества, каждое его “детское сообщество”, становится новой ступенькой живой лестницы, по которой очередной ребенок восходит к вершинам знаний своей исторической эпохи. Метафора Г.В.Ф. Гегеля.

Филогенез общества, этап 1. Сообщество “диада”. Согласно аксиоме, это древнейшая и качественно простейшая форма организма живой культуры, имеющегося у всех млекопитающих. Сообществом диада, временно является каждая непосредственно общающаяся пара, из кормящей матери млекопитающего, и одного её собственного ребенка, сколько бы их у нее ни родилось. С каждым из них, у матери создается своя отдельная диада. Одной из образующих живой культуры диады, является некая порция святой материнской любви, которую все мы, новорожденные млекопитающие, тогда получаем от своей любящей матери.

Говоря об эпохе сообщества “диада” древних млекопитающих, мы, тем не менее, рассмотрим её на примере внутреннего сообщества диады современного человеческого младенца. Потому, что само качество живой культуры, которую это внутреннее сообщество дарует своему младенцу, принципиально не изменилось. Но, на примере диады современного человеческого младенца, мы лучше увидим культурный базис (самый низший качественный уровень) того будущего многослойного аппарата интеллекта, что будет формироваться у нашего ребенка.

Филогенез общества, этап 2. Сообщество “семья малыша”. Оно есть у всех т.н. высших млекопитающих. Сообщество традиционно осуществляется в форме того, что небольшая группа взрослых (слонов, крупных приматов, гоминид), живет отдельной семейной группой. Семья опекает и активно защищает своего любимого ходячего малыша, самостоятельно пришедшего к ним из его диады с матерью. Собственно формой существования этого типового сообщества, является каждая как-либо общающаяся пара, состоящая из малыша и одного старшего члена семьи.

Все члены группы старших, невольно служат своему малышу наглядными образцами для подражания. Все они невольно показывают ему, что с чем и как у них делается. Событие общения пары членов сообщества (а значит и само это сообщество, как таковое), осуществляется всякий раз, когда малыш как-либо зрительно взаимодействует с одним из видимых старших (просто внимательно смотрит на него), чтобы потом попробовать подражать ему.

Филогенез общества, этап 3. Сообщество “община палеоантропов”. В филогенезе человечества таким сообществом долго (более 2,5 миллионов лет), была община палеоантропов, вроде хомо эректусов и неандертальцев. Сообществом община является небольшая группа взрослых, автономно живущая на своей территории, как одна отдельная семья, совместно ведущая всю свою бытовую деятельность. Базисом живой культуры сообщества община палеоантропов является братская взаимопомощь среди всех своих.

Партнеры по сообществу община палеоантропов, по любому поводу и в разных формах, регулярно общаются в самом широком смысле этого слова. Главные формы событий воплощения живой культуры качества этого сообщества – предметные действия собственного тела индивида с традиционными вещами их сообщества. Плюс традиционная бытовая устная речь простыми предложениями. Они обычно строятся из трех слов: подлежащее, сказуемое и дополнение. Построением и произнесением одного простого предложения, говорящий индивид моделирует другому своему человеку одно значимое видимое событие. Либо, речью говорящего моделируется значимое событие, увиденное вчера. Устная речь здесь является формой эмоционального общения пары, реально необходимого для жизни внутри небольшой группы своих, по сообществу община.

Филогенез общества, этап 4. Сообщество “этнос охотников”. В филогенезе человечества исходной формой такого сообщества был первый этнос охотников начала Верхнего палеолита. Появление этого сообщества качественно нового типа, тогда произошло в форме исторического события т.н. Верхнепалеолитической культурной революции. Она произошла около 45 тыс. л.н. на Ближнем Востоке. Картина мира нового сообщества этнос, использовала устную речь нового качества: речь сложными предложениями. Изощренная мифология этноса потребовала от своего сообщества изобразительного искусства: появились созданные идолы на святом месте, фрески в глубине пещеры, петроглифы на скале.

Филогенез общества, этап 5. Сообщество раннего государства. В исходном виде это сообщество является царством под управлением жрецов городского бога. Экономической основой жизни сообщества, стали земледелие и скотоводство. Местом жительства для людей сообщества, стали города. Финалом эпохи развития сообщества этого типа (Античность) в Европе стал финал Римской империи. В этом сообществе, качественно новым культурным инструментом мышления человека, стало абстрактное понятие. Это слово, термин, на значение которого другому человеку нельзя просто указать пальцем. Значение нового абстрактного понятия другому человеку нужно определять несколькими предложениями. Плюс, возможно, что в определение абстрактного понятия придется добавить его графический символ.

Филогенез общества, этап 6. Появляется индустриальное сообщество, Филогенетический период развития которого - Новое время Европы. Качественно новой формой культуры, сущностной для сообщества, является массовое промышленное производство бытовых вещей, капитализм, колониальный рынок по всему миру и первая Академия наук. Сообщество жило в механическом мире, картина которого была построена по законам небесной механики Исаака Ньютона. Одним из инструментов мышления человека здесь стала математическая точка. Она движется по видимой траектории, линию которой человеку описывают дифференциальные уравнения.

Филогенез общества, этап 7. Современное сообщество. В конце XX в., оно стало качественно новым типом живой культуры, в которой социально активным партнером человека по живому общению с другими членами общества, стала исполняемая компьютерная программа. В живом общении с ней, все мы видим на экране и слышим некого “партнера”, данного нам сквозь создаваемую там динамичную картинку. Она кажется реальной, но она не обязана быть отражением элемента объективной реальности, т.е. реальности чувственно воспринимаемой. Человечество вляпалось, в качественно новую историческую эпоху постправды. Способность человека видеть общую картину своего реального мира, осталась в качественно прошлом сообществе. Сейчас, у современного ребенка, эта способность особо и не формируется. Мозаичная картина мира этого сообщества, подается индивиду в форме отдельных кусочков мозаики, данных в форме отдельных клипов.

Метод работы с объектом исследования. Определив оригинальный объект исследования, нам надо использовать адекватный метод работы с ним. Метод должен позволять создать портрет общего устройства и жизни нашей качественно развивающейся органической системы: типового организма живой культуры. Метод должен позволить создать портрет того типового сообщества, функционирование которого формирует самому себе интеллект своего человека. Портрет общего устройства сообщества, должен показать в деталях, как этот организм живой культуры, делает себе человеческий интеллект и человеческую душу каждого своего человека.

Использован наш вариант философского метода “Восхождения от абстрактного к конкретному”. Там работа с выделенным объектом исследования (т.е. с поэтапно развившимся организмом живой культуры) начинается с создания (с выращивания) абстрактной модели и его общего устройства, и форм его функционирования. Абстрактная модель нашего органического объекта, должна описать его качественное развитие в филогенезе. Модель должна показывать, как именно наш объект поэтапно развился, как он взошел в свое современное состояние через выделенный ряд из семи его качественно особых этапных форм.

Со времен Г.В.Ф. Гегеля и Карла Маркса, подобную абстрактную модель качественно развивающегося человеческого общества, принято называть абстрактной “клеточкой”. Мы понимаем её как абстрактную модель общего устройства нашей органической системы: каждого конкретного (но типового) организма живой культуры человечества. Под каждую задачу такая модель строится из группы новых абстрактных понятий, тесно взаимосвязанных друг с другом, определенных друг через друга.

Процедура восхождения по объекту исследования. Применение метода “Восхождения” заключается в том, что абстрактная “клеточка”, (т.е. абстрактная модель типового сообщества) служит концептуальным средством для нашего восхождения по всем ранее выделенным качественным этапам филогенетического развития нашего объекта.

Один шаг нашего восхождения по развитому объекту исследования, заключается в том, что абстрактная “клеточка” наполняется конкретными научными фактами о жизни и функционировании своего объекта в определенную историческую эпоху его филогенеза. Иначе говоря, общая абстрактная модель нашего объекта, конкретизируется: на каждом шаге нашего восхождения по качественно развивающемуся объекту, она принимает свою очередную этапную форму. На каждом шаге нашего восхождения по этапам филогенеза объекта, применяемая абстрактная модель нашего объекта, т.о., поэтапно становится реалистичным портретом нашего объекта в очередной из его качественно особых этапных форм. Портрет нашего объекта на очередном этапе его качественного развития, создается по всем научным фактам, известным нам об этом этапе.

Нужную нам абстрактную модель нашей органической системы, нельзя прямо взять у кого-либо из уважаемых авторов. Определив объект исследования, ? качественно развившуюся органическую систему, ? её абстрактную “клеточку”, её абстрактную модель, каждому пользователю метода приходится выращивать самостоятельно: выращивать под решение своей задачи. И никак иначе.

Абстрактная “клеточка” будет построена из группы новых понятий, тесно взаимосвязанных друг с другом. Все её новые понятия являются лишь тем, какими они будут определены здесь.

Наш способ выращивания абстрактной “клеточки”, заключается в последовательном включение в нее очередных новых понятий. Для начала берется самая простейшая версия “клеточки”, построенная всего из трех понятий о жизни сообщества. Она последовательно применяется ко всем семи типовым сообществам, от первого до седьмого. В каждом сообществе ищется идея той новой формы живой культуры, понятия о которой, нам пока не хватает в создаваемой абстрактной модели сообщества. Таким образом, проверяется, можно ли добавить к “клеточке” еще одно новое абстрактное понятие. Если одно новое понятие будет добавлено в “клеточку”, то наше восхождение по всем семи сообществам повторяется снова. С той же самой целью: добавить в создаваемую абстрактную “клеточку” еще одно новое понятие.

Способ выращивания “клеточки” можно уподобить выращиванию большого снежного шара для снеговика. Руками делается небольшой шарик из мокрого снега, шарик размером со снежок. У нас он был из трех абстрактных понятий. Вашими руками этот шарик катится вперед по поляне, покрытой тонким слоем свежевыпавшего мокрого снега. Где роль тонкого слоя липкого мокрого снега сыграют все известные вам сырые научные факты о жизни сообщества каждого качественно типа.

Шаг вперед здесь заключается в дополнении уже имеющейся у вас очередной абстрактной модели сообщества, еще одним новым понятием. Тогда же сразу приходится изменять, корректировать, значения всех других понятий модели, определенных ранее. Тогда переделывается, переопределяется вся создаваемая вами абстрактная модель общества. На основании чего делается все это, поговорим в главе 2. Там предлагается методичка, там способ выращивания абстрактной “клеточки”, будет описан подробнее.

С каждым вашим шагом вперед, выращенный вами снежный шар будет становиться все больше и больше, по количеству абстрактных понятий, из которых построена модель. Шар абстрактной модели будет расти, шаг за шагом, пока у вас хватает сил катить его вперед. У нас абстрактная модель органической системы, т.е. её “абстрактная клеточка” вырастая шаг за шагом, получилась из 20 новых понятий, связанных друг с другом. Одним из них является абстрактное понятие “интеллект человека”, аппарат интеллекта, каким его формирует себе родное сообщество. Как оно делает это, и из чего именно делает. В абстрактной “клеточке” будут взаимосвязаны общее устройство организма живой культуры, и организуемый им интеллект своего индивида.

Принципиальный результат работы, т.е. получившийся в итоге портрет общего устройства аппарата интеллекта человека, мы предельно кратко обрисуем в опоре на два новых понятия из этих 20. Это понятия “картина мира сообщества” и понятие “объект сообщества”.

“Сообществом” здесь является каждый конкретный типовой надындивидуальный субъект (каждый типовой организм живой культуры), в котором активно формируется интеллект и человеческая душа каждого очередного своего индивида. При определении объекта исследования, были выделены сообщества семи качественно особых типов. Сообществом является каждая из семи типовых этапных форм, поживая через которые в филогенезе, качественно развивался объекта нашего исследования.

Понятие “картина мира сообщества”. В поэтапном филогенезе человеческого общества, из мира сообществ исходных, т.е. качественно простейших, что есть и у других млекопитающих, происходило следующее. Поэтапно, в качественно развивающихся сообществах некоторых млекопитающих, были сформированы свои, качественно разные картины мира.

Они были нужны для жизни нового сообщества качественно определенного типа. В некоторых сообществах, под решение их собственных задач, оказалось построено несколько разных картин, изображающих явно разные миры своего сообщества. Разными картинами мира одного сообщества уровня 5, построенными из абстрактных понятий, являются, например, христианство и геометрия Евклида.

Понятие “объект сообщества”. Ближайшим прототипом этого понятия, можно считать представления Аристотеля о первичных и вторичных сущностях. У Аристотеля они характеризуют качественно особые принципы, следуя которым, человек в природе своего сообщества, выделяет (определяет) отдельные значимые элементы природы, двух качественно разных типов. Чтобы, например, указать на них другому человеку.

В нашей модели современного сообщества, подобных, качественно особых сущностей, оказалось семь. Все они будут обозначены понятием “объект сообщества” качественно определенного уровня развития. Объект сообщества, как культурная отдельность, состоит из двух образующих. Из выделяемого интеллектом индивида, отдельного элемента природы качества определенного сообщества. И из интеллектуального инструмента, которым пользуется интеллект индивида, выделяющего в природе сообщества (естественной или искусственной) именно это объект сообщества. Максимально кратко определим семь типов выделяемых объектов сообщества, обозначая их качественными уровнями их сообщества.

Уровень 1. Выделяемым объектом сообщества, является тот отдельно видимый природный объект (видимая цель), относительно которой строится общее движение всего собственного тела индивида.

Уровень 2. Отдельным выделяемым объектом сообщества, здесь является относительное расположение, в видимом мире, (или относительное движение двух отдельно видимых объектов: видимого агента (видимого деятеля) и его видимой жертвы (потенциальной или актуальной). Иначе говоря, такой объект сообщества, извне выглядит как одна сторона треугольника, вершинами которого являются человек наблюдатель, некий видимый деятель, и видимая жертва его воздействия, актуального или потенциального.

Качественно позже, на уровне 3, присвоенные объекты сообщества этого типа, в интеллекте индивида, будут осуществлять грамматическую функцию пары из подлежащего и сказуемого в простом предложении, которым там моделируется актуальное видимое событие.

Уровень 3. Выделяемым объектом сообщества является одно видимое событие, которое моделируется одним произнесенным простым предложением. Отдельным выделенным объектом сообщества, здесь является синтез одного видимого события и его речевой модели, построенной говорящим человеком в форме одного простого предложения. Синтез этих двух образующих одного объекта сообщества, осуществляется в интеллекте. Там его можно рассматривать как синтез одного произнесенного простого предложения и его образного значения.

Обе эти внешне разные формы отдельного выделенного элемента природы сообщества (видимое событие и его речевая модель) взаимно моделируют друг друга. Они взаимно обозначают друг друга. (Об этом подробнее в главе 5.) В таких присвоенных объектах сообщества {уровня 3}, в интеллекте индивида обретают свое значение предлоги, обозначающие относительное расположение пары участников видимого события: находится “на”, “под”; двигаться “к”. Исходное видимое значение обретают все предлоги, что нужны ребенку в простом предложении, говорящем о видимом событии.

Уровень 4. Объектом сообщества является выделенная причинная связь двух воспринимаемых элементов природы сообщества. Их причинная связь утверждается одним произнесенным сложным предложением. Выделяемый один объект сообщества, состоит из двух выделенных элементов природы, и из причинной связи, утвержденной (т.е. существующей между ними) в природе сообщества. Утверждается, что одно значимое явление природы сообщества, произошло, или обязательно произойдет потому, что уже произошло другое явление природы. Подобная причинная связь здесь и является отдельным выделенным элементом мифической природы сообщества уровня 4.

Уровень 5. Объектом сообщества является одно абстрактное понятие. Оно выделяет элементы природы сообщества, являющиеся его значениями. Природа сообщества здесь может быть естественной или искусственной. Примером искусственной природы сообщества, здесь является видимый мир объектов геометрии Евклида: фигуры треугольника, квадрата.

Уровень 6. Одним объектом сообщества является видимая линия траектории движения одной математической точки (парабола, эллипс). Другим объектом этого же сообщества {уровня 6}, является закон природы, выявленный в природе сообщества посредством проведения научного эксперимента. Оба варианта объекта сообщества, выделяются человеком в природе своего сообщества.

Уровень 7. Объектом сообщества является отдельная видимая картинка элемента искусственной природы этого сообщества, поданная человеку на экране дисплея компьютера. Для сообщества реальностью (отдельным элементом природы сообщества) является лишь то, что существует на экране дисплея, что уже оттуда воспринимается человеком.

Понятие “объект сообщества” долго будет определяться в книге. Предварительно заметим, что каждый присвоенный объект сообщества, как форма живой культуры сообщества, живет и в природе своего сообщества и в интеллекте индивида.

Во-первых, отметим, что каждое сообщество определенного качества развития, создало себе свою, качественно особую, традиционную картину мира сообщества в котором оно живет. Там каждый выделенный объект сообщества является отдельным кусочком мозаики, из множества которых построена вся эта мозаичная картина мира сообщества. В опоре на все объекты сообщества, такая картина мира сообщества, кусочками проецируется интеллектом индивида на природу своего сообщества.

Во-вторых, отметим, что все семь уровней качественного развития объектов сообщества, появившихся в филогенезе, последовательно взошли в нашу современность особым образом. В поэтапном филогенезе мыслящего общества, на каждом качественном уровне развития общества наших предков, была построена своя качественно особая картина мира сообщества этого уровня. Все эти качественно особые картины мира сообщества семи качественно разных типов, уровней, тогда и навсегда, становились живыми ступенями лестницы. Именно по этой лестнице, развиваемый ребенок в онтогенезе восходит к вершинам знаний своей исторической эпохи.

На каждом очередном качественном этапе развития интеллекта ребенка в онтогенезе, тот присваивает очередную качественно новую картину мира сообщества определенного типа и качества. Поэтому, общая архитектура формируемого аппарата интеллекта развитого взрослого выглядит как “многоcлойный бутерброд”, поэтапно собранный из нескольких качественно разных картин мира.

Все пары смежных слоев этого “многослойного бутерброда”, связывает выявленный культурно-исторический закон качественного развития объектов сообщества. Закон заключается в том, что элементы мозаичной картины мира (т.е. отдельные объекты сообщества) качества картины мира очередного верхнего слоя, синтезируются интеллектом индивида из группы элементов смежного нижнего слоя.

Вы увидите, как все это формируется у ребенка, и как это работает в качестве многослойного аппарата интеллекта человека. Сформированный аппарат интеллекта человека, увидится как многослойная сеть, сплетенная из множества присвоенных единичек личного опыта создания событий общения пары членов сообщества. Плюс единички личного опыта создания событий использования вещей и символов сообщества.

Проект будет воплощен в двух томах книги. Им соответствуют две исторических эпохи, через которые прошло развитие человечества. В каждую из этих эпох, общество наших предков решало качественно определенный класс своих задач. В каждую из исторических эпох, обществом был создан и развивался определенный класс культурных средств мышления. Тех, которыми мыслящее общество одаривало человека, чтобы сделать его наиболее успешным своим индивидом.

Первая эпоха развития общества - это весь палеолит (Нижний и Верхний): около 3 миллионов лет. В несколько этапов тогда шел антропогенез, и тогда же, шло развитие бытовой устной речи в архаичных сообществах наших предков. Происходило это в отдельных типовых сообществах разных палеоантропов. Тогда, в сообществах палеоантропов, долго развивался разговорный, бытовой язык. К финалу эпохи, язык этноса охотников Верхнего палеолита, тогда использовался для мифотворчества. Для создания в сообществе комплекса традиционных мифов о мироздании.

Вторая эпоха развития общества. Ее начало было ярко отмечено появлением сообществ государств шумеров. А в сообществах городов государств Греции, - именами Пифагора, Евклида и Аристотеля. В городах Греции, с подачи путешественника Пифагора, тогда начала бурно развиваться теоретическая математика.

Описание формируемого аппарата интеллекта человека, в первую эпоху развития общества, составило первый том книги. Описание формируемого аппарата интеллекта человека, во вторую эпоху развития общества, составит будущий второй том книги. Перечислим все главы книги. Первый том составят главы 1 - 6. Второй том - главы 7- 10.

Глава 1. Определяется объект исследования: организм живой культуры. Собственно объектом нашего исследования являются две органических системы, которые взаимно создают друг друга. Во-первых, это мыслящее сообщество, сформированное в поэтапном филогенезе человечества. Во-вторых, это сформированный этим сообществом аппарат интеллекта своего индивида. Иначе говоря, в качестве объекта исследования выделяется (определяется) современный развитой надындивид, который активно формирует самому себе интеллект своего индивида.

Глава 2. Определяется метод работы с выделенным объектом исследования. Это наш вариант метода “Восхождения от абстрактного к конкретному”. Там определяется (выращивается) абстрактная “клеточка” нашего общества, т.е. абстрактная модель органической системы, построенная из 20 новых понятий. Далее, в каждой из глав, осуществляется очередной шаг нашего восхождения по развитому объекту исследования. Для этого наша абстрактная модель сообщества конкретизируется. На каждом шаге нашего восхождения по развивающемуся объекту, она принимает форму типового сообщества очередного качественного этапа развития.

Глава 3. Сообщество “диада”.

Глава 4. Сообщество “семья малыша”.

Глава 5. Сообщество “община палеоантропов”.

Глава 6. Сообщество “этнос охотников” Верхнего палеолита.

Глава 7. Сообщество “раннее государство” Античности. Это первые качественно новые сообщества, это государства индоевропейцев, это царства шумеров, Вавилона, Греция, Римская империя.

Глава 8. Описывается возникшее тогда в кризисных государствах Греции, особое внутреннее сообщество математиков. Точнее, описывается теоретическая математика, как качественно особая абстрактная картина мира развитого сообщества математиков. Она была создана и она жила внутри сообществ государств Античности. Она существовала как очень особое внутреннее сообщество математиков. Фиксацией высшей формы трех веков развития греческой теоретической математики, тогда стала книга “Начала” Евклида.

Глава 9. “Индустриальное сообщество” Европы Нового времени. Его физико-математический мир сообщества говорит жизни объектов видимого Космоса. Плюс его экспериментальная наука эпохи Нового времени.

Глава 10. Современное сообщество, в котором все мы живем, которое является последней реально достигнутой формой качественного развития человечества.

Итого, в двух томах, будет построен автопортрет аппарата интеллекта человека. Будет осуществлен культурно-исторический подход к формируемому обществом аппарату интеллекта своего человека. Каждое из семи качественно особых типовых сообществ, одаривает интеллект развиваемого индивида своей качественно особой картиной мира сообщества. Поэтапно формируемый в онтогенезе аппарат интеллекта индивида, увидится как “многослойный бутерброд”, поэтапно сформированный из нескольких качественно разнородных картин мира сообщества определенного типа.

Кроме этого, сам процесс построения портрета формируемого обществом аппарата интеллекта человека, показывает нам, как именно связаны между собой некоторые гуманитарные науки о мыслящем человеке. Потому, в заключение книги, мы взглянем на проблему интеллекта человека с совершенно другой стороны. Каждое из филогенетического ряда сообществ, семи качественно особых типов, давно сформировало в себе свою качественно особую картину мира, в котором живет. Некоторые этих явно качественно особых картин мира сообщества, давно стали объектами исследования отдельных гуманитарных наук о мыслящем человеке.

Проблема в том, что сами гуманитарии особо не ведают о столь глубоком родстве своих наук друг с другом. Культурно-исторический подход к интеллекту человека, открывает им такую возможность. Поэтому, в качестве заключения, добавлен раздел: “Взаимосвязи внутри группы гуманитарных наук о мыслящем человеке”. Группу составляют онтолингвистика (устная речь ребенка до 3 лет), собственно лингвистика текстов, классическая логика и теоретическая математика (её жизнь в нашем человеческом обществе, и её методология). Прошу не удивляться, что теоретическая математика, которой пользуется мыслящий человек (математик), является одной из группы гуманитарных наук, фактически изучающих мыслящего человека.

Во втором заключении книги, затронута тема формирования человекоподобного интеллекта в антропоморфном теле робота-ребенка. Поставлены несколько принципиальных вопросов, на которые придется давать практические (технологические) ответы. Ответы потребуются, когда мы соберемся создавать робота с максимально человекоподобным телом, человеческим интеллектом и человеческой душой. Культурно-исторический подход к интеллекту, к человеческой душе человека, принципиально позволяет нам заняться решением этой задачи.

— Бесплатные Сайты и CRM.

— Бесплатные Сайты и CRM.